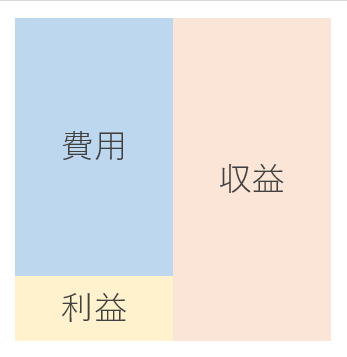

日々、帳簿を作成していますが、改めて帳簿を見直すと、同じ電車代でも「交通費」としていたり、「接待交際費」や「教育訓練費」にしていたりと、交通費一つとってみても、様々な勘定科目(費用の種類のこと。)に分けられており、初めて経理をする方にとっては難しいと感じる場面が多いです。

そんな初めて経理をされる方にとってのハードルとは何か、そしてなるべくハードルを低くするためにはどうすると良いか、という点についてお話します。

入力というハードルの越え方

経理データの入力って面倒ですよね。そのお気持ちはよく分かります。

税理士事務所に勤務していたころから7年近く、経理データの入力を行ってきました。最初のうちは、前月の仕訳を確認しながら入力していたため、なかなか思うように進まず、時間がかかっていたことをよく覚えています。

また、入力自体は他の業務に比べて優先順位が高くない業務のため、急な振込処理や経理データ作成などに追われ、気がつくと入力資料がたまっている、ということもありました。そうした資料の山をみると現実逃避をしたくなる気持ちも出てきます。

つい後回しにしたくなりますが、日々の入力であれば、15分もあれば十分に終わります。資料の山を作らないように日々経理データをコツコツと入力することが大切です。2~3日分の資料であれば、入力方法を確認しながらでもそれほど時間がかかりませんので、資料がたまって負担に感じる前に処理してしまうことをおすすめします。

右?左?

経理を始めたばかりの頃は、「入力が右か左か」でよく迷っていました。

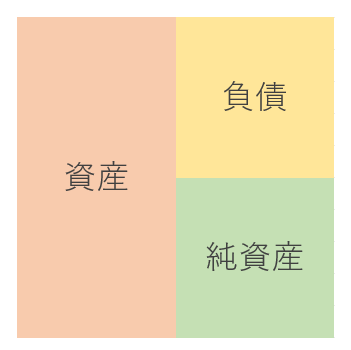

たとえば、現金は貸借対照表(決算書の一部。会社のお金の状況を表す資料。)の左側に記載されているから、現金が増える場合は左で、現金が減る場合は右に入力する、というように考えます。こうした判断がとっさにできないこともあり、左右を間違えて入力してしまうこともありました(現在はほとんどありませんので、ご安心ください)。

また、冒頭に記載した電車代についても、どの勘定科目(費用の種類のこと。)で処理すべきかを判断するのは、最初のうちは難しく感じられると思います。勘定科目の選び方が明記された社内資料などがあれば、それに従って入力を行うと良いでしょう。

そうした資料が無い場合は、経理データに詳細な内容を記載しておくことをおすすめします。その内容を顧問税理士などが確認し、必要に応じて修正箇所をフィードバックしてくれるはずです。

顧問税理士がいない場合は、個別相談を行っている税理士もおりますので、入力内容の確認やアドバイスを受けることも検討されると良いでしょう。

なお、当社でも経理支援を行っております。ご自身で入力を行いたい方向けのメニューをご用意しておりますので、もしご興味がございましたらご利用ください。

帳簿金額の管理もコツコツと

例えば、「売掛金」はどのように管理されていますか?

中小企業では、帳簿上で得意先ごとの売掛金を管理するケースが多いかと思います。会社の規模によっては、他のソフトやエクセルを使用して管理していることもあるでしょう。

契約内容によっては、売掛金から振込手数料を差し引かれて入金されることもあります。そのため、帳簿上の売掛金と実際の入金額に差が生じることもあり、その原因を1つ1つ確認することが必要になります。

次に、立替金についてはどうでしょう?

誰に対して、どのような内容の立替金で、いつ入金される予定なのか。このような情報を把握しておかないと、回収が遅れた際に異常に気づくことができません。

特に資産と負債の勘定科目については、細心の注意を払う必要があります。内容次第では、粉飾決算と受け取られるおそれもあり、税金計算も正しく行えていないといったリスクを抱えている場合もあります。

このように帳簿の金額管理は1つ1つの内容を把握する必要があり、多くの手間がかかります。日々の経理の中で、資産や負債に関する勘定科目を継続的に管理していくことが最も効率的であると考えています。

まとめ

ここまで経理データの入力に関する様々なハードルについてお話ししてきましたが、まず何より大切なのは、「経理データを日々入力していくこと」です。間違っていても良いのでデータが入力されていれば、確認の際に不自然な点を見つけることができます。不自然な点を1つ1つ解消し、その理由を理解していくことが、経理ができるようになる近道です。